पिछले कुछ दशकों में मौसमी पैटर्न में देखे गए दीर्घकालिक रुझान स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को दर्शाते हैं। तापमान में लगातार वृद्धि, वर्षा पैटर्न में बदलाव, और चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता देश के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश करती है।

भारत, अपनी विशाल और बढ़ती जनसंख्या के साथ, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील हो जाती है। पिछले कुछ दशकों में, देश के मौसमी पैटर्न में महत्वपूर्ण और चिंताजनक बदलाव देखे गए हैं, जो दीर्घकालिक जलवायु रुझानों को दर्शाते हैं।

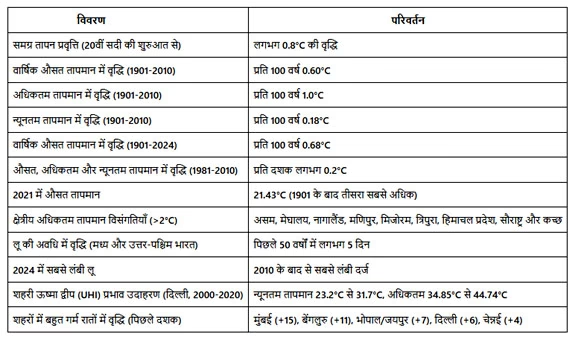

IMD और IPCC की रिपोर्टों से प्राप्त डेटा स्पष्ट रूप से भारत में बढ़ते औसत, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दर्शाता है, जिसमें शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव शहरी केंद्रों में रात के समय के तापमान को और बढ़ा रहा है। मानसून वर्षा, जो भारत की जल सुरक्षा और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ने क्षेत्रीय पुनर्वितरण का अनुभव किया है, जिसमें कुछ पारंपरिक रूप से शुष्क क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है, जबकि पारंपरिक रूप से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कमी आई है।

भारत ने पिछले तीन दशकों में 400 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त आर्थिक नुकसान और हजारों मौतें हुई हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात और लू की घटनाओं में वृद्धि हुई है, अक्सर यौगिक चरम सीमाओं के रूप में होती हैं जो उनके विनाशकारी प्रभावों को बढ़ाती हैं।

इन परिवर्तनों के प्राथमिक कारक मानवजनित प्रभाव हैं, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, एरोसोल और कणिका तत्व, और भूमि उपयोग तथा भूमि आवरण में परिवर्तन जैसे शहरीकरण, वनों की कटाई और कृषि पद्धतियाँ। ये कारक जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु पर सूक्ष्म और कभी-कभी विरोधाभासी प्रभाव पड़ते हैं।

इन मौसमी बदलावों का कृषि, जल संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता और अर्थव्यवस्था सहित प्रमुख क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। फसल की पैदावार में कमी, जल की कमी, बीमारियों में वृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण और तटीय क्षेत्रों के लिए बढ़ते जोखिम भारत की भेद्यता को बढ़ाते हैं।

इस लेख का उद्देश्य वैज्ञानिक रिपोर्टों और मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण करके भारत में पिछले कुछ दशकों में देखे गए मौसमी पैटर्न में दीर्घकालिक रुझानों और परिवर्तनों का एक व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। यह विश्लेषण भारत के लिए जलवायु परिवर्तन के बहुआयामी प्रभावों की गहरी समझ प्रदान करना चाहता है, जो भविष्य की अनुकूलन और शमन रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है।

- भारत की जलवायु में देखे गए रुझान

भारत की जलवायु में पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण और व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जो तापमान, वर्षा पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। ये परिवर्तन देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूप से प्रकट हुए हैं, जिससे अद्वितीय चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। भारत में तापमान में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वैश्विक तापन की व्यापक प्रवृत्ति के अनुरूप है। यह वृद्धि न केवल औसत तापमान में बल्कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में भी स्पष्ट हैl

भारत में तापमान का रुझान (1901-वर्तमान)

- वर्षा पैटर्न में परिवर्तन

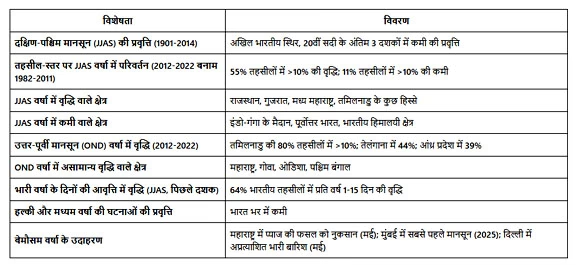

भारत में वर्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जो मानसून की प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, जो देश की कृषि और जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले दशक (2012-2022) में, 55% तहसीलों में दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई, जबकि 11% में 10% से अधिक की कमी देखी गई, जिसकी तुलना 1982-2011 के जलवायु बेसलाइन से की गई ।

राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों की पारंपरिक रूप से शुष्क तहसीलों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वर्षा वृद्धि देखी गई । कमी इंडो-गंगा के मैदानों, पूर्वोत्तर भारत और भारतीय हिमालयी क्षेत्र में केंद्रित थी, जो भारत के आधे से अधिक कृषि उत्पादन में योगदान करते हैं ।

उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्टूबर-दिसंबर) वर्षा में भी बदलाव आया है। पिछले दशक (2012-2022) में, तमिलनाडु की लगभग 80% तहसीलों, तेलंगाना में 44% और आंध्र प्रदेश में 39% में 10% से अधिक की वृद्धि हुई । महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय तहसीलों में भी इस अवधि के दौरान असामान्य वृद्धि देखी गई, जो आमतौर पर शुष्क रहते हैं ।- अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता

पिछले दशक में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान लगभग 64% भारतीय तहसीलों में भारी वर्षा के दिनों की आवृत्ति (प्रति वर्ष 1-15 दिन) में वृद्धि देखी गई । यह पैटर्न महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे उच्च जीडीपी वाले राज्यों की तहसीलों में प्रमुख है । - हल्की और मध्यम वर्षा की घटनाओं में कमी

भारत भर में हल्की और मध्यम वर्षा की घटनाओं में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है । JJAS वर्षा में वृद्धि वाली अधिकांश तहसीलों में शुष्क दिनों में कमी और मध्यम वर्षा के दिनों में वृद्धि भी देखी गई। हालांकि, इंडो-गंगा के मैदानों और पूर्वोत्तर के साथ विशिष्ट तहसीलों में शुष्क दिनों में वृद्धि के साथ-साथ मध्यम वर्षा के दिनों में कमी देखी गई, जिससे लगभग 9% तहसील प्रभावित हुए । - बेमौसम वर्षा की घटनाएँ

बेमौसम वर्षा की घटनाएँ अधिक आम हो गई हैं, जिससे कृषि और दैनिक जीवन बाधित हो रहा है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश ने प्याज की फसलों को तबाह कर दिया है, जिससे बाजार की आपूर्ति प्रभावित हुई है । मई की शुरुआत से कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे कटी हुई और खड़ी प्याज की फसलें प्रभावित हुईं ।

- अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता

मानसून वर्षा पैटर्न में परिवर्तन (पिछले कुछ दशक)

- चरम मौसमी घटनायें

भारत ने पिछले कुछ दशकों में चरम मौसमी घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और तूफ़ान की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिससे मानवीय और आर्थिक दोनों तरह के गंभीर परिणाम हुए हैं। पिछले तीन दशकों (1993-2023) में भारत चरम मौसमी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में छठे स्थान पर है । इस अवधि के दौरान देश ने 400 से अधिक चरम घटनाओं का अनुभव किया है, जिसके परिणामस्वरूप $180 बिलियन का आर्थिक नुकसान और कम से कम 80,000 मौतें हुई हैं ।

लू: भारत ने 1998, 2002, 2003 और 2015 में लगभग 50°C तापमान वाली बार-बार और असामान्य रूप से तीव्र लू का सामना किया, जिससे मौतें हुईं । 2024 सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें कई राज्यों में पूरे महीने 40°C से अधिक तापमान का अनुभव हुआ, जिससे 44,000 से अधिक हीटस्ट्रोक के मामले सामने आए ।

जंगल की आग: भारत के लगभग 50% वन क्षेत्र आग लगने की चपेट में हैं, जिनमें से 95% से अधिक मानवजनित हैं । जंगल की आग की घटना, आवृत्ति और तीव्रता गर्म तापमान, वर्षा की कमी, शुष्क दिनों में वृद्धि और अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) घटनाओं से जुड़ी हैं ।

- बदलते मौसमी पैटर्न के प्रमुख चालक

भारत में मौसमी पैटर्न में देखे गए दीर्घकालिक रुझान और परिवर्तनों को मानवजनित और प्राकृतिक दोनों तरह के कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित किया जाता है।- मानवजनित प्रभाव: मानव गतिविधियाँ भारत की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर रही हैं, जिससे तापमान, वर्षा और चरम घटनाओं में परिवर्तन हो रहे हैं।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: मानव गतिविधियाँ, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई और पशुधन खेती, ने औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड) में उल्लेखनीय वृद्धि की है l

- एरोसोल और कणिका तत्व: एरोसोल, जो औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन जलाने से हवा में निलंबित छोटे कण होते हैं, सूर्य के प्रकाश और बादलों के साथ जटिल तरीकों से बातचीत करते हैं, जिससे तापमान और मानसून की गतिशीलता प्रभावित होती है।

- भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन: भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन, जैसे शहरीकरण, वनों की कटाई और कृषि पद्धतियाँ, भारत की स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

मानवजनित प्रभावों के अलावा, प्राकृतिक जलवायु दोलन भी भारत के मौसमी पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत में समुद्री सतह के तापमान के आवधिक तापन (अल नीनो) और शीतलन (ला नीना) को शामिल करता है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है।

भारतीय मानसून सौर विकिरण, तिब्बती निम्न और मास्करेन उच्च के बीच क्रॉस-भूमध्यरेखीय दबाव ढाल, और भूमि-समुद्र तापीय अंतर जैसे कारकों से भी प्रभावित होता है । पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे स्थलाकृति क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं ।

भारत की मौसमी पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तनों का देश के विभिन्न क्षेत्रों और इसकी आबादी की भेद्यता पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। जलवायु कारकों ने जल तनाव पैदा किया है, जिससे जल आपूर्ति और मांग दोनों प्रभावित हुई हैं । कम वर्षा से ऊर्जा-गहन तकनीकों जैसे अलवणीकरण और भूमिगत जल पंपिंग का उपयोग बढ़ जाता है । सिंधु और गंगा जैसे सीमा पार नदी बेसिनों को 21वीं सदी के मध्य तक गंभीर जल कमी का सामना करने का अनुमान है । मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत को इस सदी के अंत तक 5% से 20% तक बढ़ी हुई सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है ।

स्रोत: लेख विभिन्न वेबसाइट जैसे cansouthasia.net, mausam.imd.gov.in, researchgate.net, seaandjob.com, downtoearth.org.in, unfccc.int, ceew.in/publications, frontiersin.org, timesofindia.indiatimes.com, deccanherald.com आदि पर प्रकाशित जानकारी एवं रिपोर्टों पर आधारित हैl